2012/11/11

第3種冷凍機械責任者試験、7900円

受験資格なし

問題集 第3種冷凍機械責任者試験 模範解答集(電気書院)

高圧ガス保安協会

受験案内、webにて7/8

受験申し込み、インターネット8/22-9/2

試験日、毎年11月第二日曜日、法令、保安管理技術

試験地、各都道府県

発表、翌年1/7日

1.次の資格取得目標は、第3種冷凍機械責任者とする。

2.高圧ガス保安協会より第3種冷凍機械責任者試験の受験案内書をダウンロード。

3.参考書は日本教育訓練センターの「初めての第3種冷凍機械責任者試験」2200円を購入。

4.H24年度の講習会はすでに終了していた。ので自己学習で取得を目指す。

5.計画、8月9月は「初めての第3種冷凍機械責任者試験」の参考書を学習。

10月は「すぐわかる第3種冷凍機械責任者試験」の問題集を学習。

6.2012/11/11,第3種冷凍機械責任者試験、関西学院大学上ヶ原キャンパスにて

法令9:30-10:30,保安技術11:00-12:30

英検の受験生についていったため裏門にゆき閉鎖されていたため回り道になった。

正門しか開いていなかったので、大きな大学のキャンパスの試験場は注意が必要。

紅葉がすばらしくとてもきれいなキャンパスでした。正門前のパスタ店でランチを食べる。

7.2012/11/12にwebにて試験解答が発表になった。

8.採点結果は法令14/20で70点、保安技術12/15で80点。たぶん合格しているはず。

9.三冷-法令20問のうち間違ったところ

1問=2->4,2問=3->4,6問=1->3,10問=1->5,16問=1->3,18問=1->2で6問誤る。

10.三冷-保安管理技術15問のうち間違ったところ

9問=1->4,11問=2->4,14問=5->3で3問誤る。

10.2013/1/7に合格発表。web上。合格通知書発送。

11.合格したら、免状交付申請書、3400円兵庫県収入証紙、写真二枚を県の産業保安課へ提出。

2012年11月11日日曜日

2012年10月28日日曜日

第3種冷凍機械責任者試験 p-h線図 R600a

2012/10/28

第3種冷凍機械責任者、7900円

試験勉強にてわからないところ

p-h線図の見方がわからない。

日本冷凍空調学会にセミナー/継続学習/e-learningに冷凍サイクルの説明あり。

ここのp-h線図の冷凍サイクルの説明がわかりやすかった。

http://www.jsrae.or.jp/E-learning/saikuru/saikuru.html

家庭用冷蔵庫の冷媒はR134aからR600aのイソブタンに移行している。

フロン冷媒に変わる自然冷媒。オゾン層の破壊と温暖化防止のため。

日本電気工業会

http://www.jema-net.or.jp/

イワタニガスからR600a冷媒のp-h線図を入手する。

http://www.iwatanigas.co.jp/info_branch/gas/especial/ecofreeze/main.html#03

第3種冷凍機械責任者、7900円

試験勉強にてわからないところ

p-h線図の見方がわからない。

日本冷凍空調学会にセミナー/継続学習/e-learningに冷凍サイクルの説明あり。

ここのp-h線図の冷凍サイクルの説明がわかりやすかった。

http://www.jsrae.or.jp/E-learning/saikuru/saikuru.html

家庭用冷蔵庫の冷媒はR134aからR600aのイソブタンに移行している。

フロン冷媒に変わる自然冷媒。オゾン層の破壊と温暖化防止のため。

日本電気工業会

http://www.jema-net.or.jp/

R600aは可燃性ですが、欧州では十数年前から冷蔵庫用冷媒として使われています。可燃性冷媒を先行使用した欧州の冷蔵庫の容量は、大形冷蔵庫でも大半が350L前後と比較的小さいのが特徴で、冷媒充填量も少なく、冷気自然対流方式(直冷式)が主流であるため、庫内に万が一冷媒がもれたときの着火源となりうる電気部品も殆どありません。

対して、日本では500Lクラスまで大容量化して冷媒充填量も多く、多湿な風土に対応して自動霜取機能がついている冷気強制循環方式(間冷式)の冷蔵庫が一般的で、霜取りヒーターやファンモーターなど電気部品も多数あります。そのことから、可燃性のノンフロン冷媒の適用には流通時・使用時・修理時の安全性確保に関る次の課題に対する固有技術の確立が必要でした。

- 冷却性能を確保した上で、冷蔵庫への冷媒の封入量を最少化する

- 溶接箇所などを削減して、冷媒が漏れない構造とする

- また万が一、冷媒が漏れても着火しない電気部品を採用する

そこで、冷蔵庫業界ではJEMA((社)日本電機工業会)において、日本の冷蔵庫にR600aを使用する場合の安全性に関して十二分な検討を積み重ね、製品の“安全性に関する自主基準”及び“流通・修理・廃棄時の安全性に関する自主基準”を2001年末に策定しました。この二つの技術基準に基づき、地球温暖化に対する影響が極めて小さいノンフロン冷媒を、冷気強制循環方式の冷凍冷蔵庫に適用する技術を開発し、2002年のはじめから順次ノンフロン冷蔵庫の発売がはじまり今では主流になってきています。

イワタニガスからR600a冷媒のp-h線図を入手する。

http://www.iwatanigas.co.jp/info_branch/gas/especial/ecofreeze/main.html#03

2012年10月24日水曜日

第3種冷凍機械責任者試験 保安管理技術でわかりにくいところ

2012/10/24

第3種冷凍機械責任者試験

試験勉強にてわからないところ

家庭用冷凍冷蔵庫のしくみがわからない。冷凍サイクルと現物との対比。

冷却器->コンプレッサー->コンデンサー->ドライヤー->キャピラリチューブ->冷却器をP-h線図と同じサイクルで図形化する。冷媒の温度も図示すること。

家庭用エアコンのしくみがわからない。冷凍サイクルと現物との対比。

冷却器->コンプレッサー->コンデンサー->ドライヤー->キャピラリチューブ->冷却器をP-h線図と同じサイクルで図形化する。

参考になるweb

ニッシンくんの学習室

http://www.nissin-ref.co.jp/News/News269/News269-2-2.html

凝縮器

横形シェルアンドチューブ凝縮器

空冷式凝縮器

蒸発式凝縮器

蒸発器

乾式シェルアンドチューブ蒸発器のイメージがわかない。=>管内を冷媒が通る。

満液式シェルアンドチューブ蒸発器のイメージがわかない。=>管内を水またはブラインが通る。

参照

ニッシンくんの学習室

http://www.nissin-ref.co.jp/News/News269/News269-2-2.html

第1図 乾式シェルアンドチューブ蒸発器

第2図 満液式シェルアンドチューブ蒸発器

第3種冷凍機械責任者試験

試験勉強にてわからないところ

家庭用冷凍冷蔵庫のしくみがわからない。冷凍サイクルと現物との対比。

冷却器->コンプレッサー->コンデンサー->ドライヤー->キャピラリチューブ->冷却器をP-h線図と同じサイクルで図形化する。冷媒の温度も図示すること。

家庭用エアコンのしくみがわからない。冷凍サイクルと現物との対比。

冷却器->コンプレッサー->コンデンサー->ドライヤー->キャピラリチューブ->冷却器をP-h線図と同じサイクルで図形化する。

参考になるweb

ニッシンくんの学習室

http://www.nissin-ref.co.jp/News/News269/News269-2-2.html

凝縮器

横形シェルアンドチューブ凝縮器

空冷式凝縮器

蒸発式凝縮器

蒸発器

乾式シェルアンドチューブ蒸発器のイメージがわかない。=>管内を冷媒が通る。

満液式シェルアンドチューブ蒸発器のイメージがわかない。=>管内を水またはブラインが通る。

参照

ニッシンくんの学習室

http://www.nissin-ref.co.jp/News/News269/News269-2-2.html

第1図 乾式シェルアンドチューブ蒸発器

第2図 満液式シェルアンドチューブ蒸発器

2012年8月23日木曜日

第3種冷凍機械責任者試験 受験申込

2012/08/23

第3種冷凍機械責任者試験の受験申請、8400円

webよりインターネット申請が開始された。

受験願書受付期間は8/20-8/31日まで

メールアドレスがgmailだと申請時エラーとなる。KHKの試験センターはスマホ時代に

時代遅れ。

フリーメールのメールアドレスは登録できませんと記載されている。

高圧ガス保安協会試験センターに苦情を登録する予定。

仕方がないので、郵送申請する。

兵庫県は、神戸市の兵庫県LPガス協会に受験願書を受け取りに行った。

神戸市中央区下山手の兵庫県中央労働センターの5Fにある。

仕事休みの平日に、願書受け取り、その場で記入、県庁のJPで申請料8400円+振込み料120円

を払い、納付証明書を貼り付け、LPガス協会の窓口に持参申請した。

2012/08/23 受験願書 申請 8400円

2012/10/12 受験票の発送 この受験票に写真添付が必要、45*35の写真1枚。

2012/11/11(日) 9:30-12:30 第3種冷凍機械責任者試験 試験日

場所 関西学院大学 西宮上ヶ原キャンパス 第4別館、第5別館

2013/01/07(月) ホームページにて合格発表

第3種冷凍機械責任者試験の受験申請、8400円

webよりインターネット申請が開始された。

受験願書受付期間は8/20-8/31日まで

メールアドレスがgmailだと申請時エラーとなる。KHKの試験センターはスマホ時代に

時代遅れ。

フリーメールのメールアドレスは登録できませんと記載されている。

高圧ガス保安協会試験センターに苦情を登録する予定。

仕方がないので、郵送申請する。

兵庫県は、神戸市の兵庫県LPガス協会に受験願書を受け取りに行った。

神戸市中央区下山手の兵庫県中央労働センターの5Fにある。

仕事休みの平日に、願書受け取り、その場で記入、県庁のJPで申請料8400円+振込み料120円

を払い、納付証明書を貼り付け、LPガス協会の窓口に持参申請した。

2012/08/23 受験願書 申請 8400円

2012/10/12 受験票の発送 この受験票に写真添付が必要、45*35の写真1枚。

2012/11/11(日) 9:30-12:30 第3種冷凍機械責任者試験 試験日

場所 関西学院大学 西宮上ヶ原キャンパス 第4別館、第5別館

2013/01/07(月) ホームページにて合格発表

2012年8月19日日曜日

第3種冷凍機械責任者試験 p-h線図 R410A

2012/08/19

第3種冷凍機械責任者、7900円

試験勉強にてわからないところ

p-h線図の見方がわからない。

日本冷凍空調学会にセミナー/継続学習/e-learningに冷凍サイクルの説明あり。

ここのp-h線図の冷凍サイクルの説明がわかりやすかった。

http://www.jsrae.or.jp/E-learning/saikuru/saikuru.html

http://www.jsrae.or.jp/osi/HFC.html

よりホームエアコンで主流の冷媒R410Aについて調べてみる

R410Aのp-h線図をwebから入手する。

それに各サイクルの始まり温度を記入する。

冷媒はR410Aとする。

第3種冷凍機械責任者、7900円

試験勉強にてわからないところ

p-h線図の見方がわからない。

日本冷凍空調学会にセミナー/継続学習/e-learningに冷凍サイクルの説明あり。

ここのp-h線図の冷凍サイクルの説明がわかりやすかった。

http://www.jsrae.or.jp/E-learning/saikuru/saikuru.html

よりホームエアコンで主流の冷媒R410Aについて調べてみる

R410Aのp-h線図をwebから入手する。

それに各サイクルの始まり温度を記入する。

冷媒はR410Aとする。

| 記号 | 場 所 | 圧 力 | 温 度 |

| ① | 圧縮機吸込み口 | 0.80 MPa | -4.5 ℃ |

| ② | 圧縮機吐出し口 | 3.00 MPa | 50 ℃ |

| ③ | 膨張弁前 | 2.80 MPa | 45 ℃ |

| ④ | 蒸発器入口 | 0.55 MPa | ― |

| ⑤ | 蒸発器出口 | 0.50 MPa | -10 ℃ |

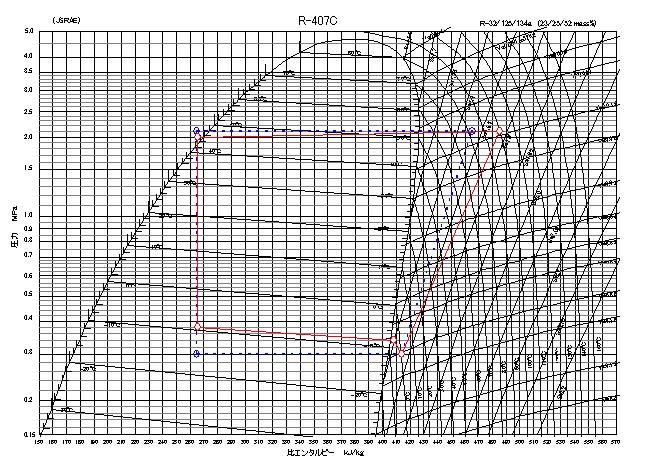

第3種冷凍機械責任者試験 p-h線図 R407C

2012/08/19

第3種冷凍機械責任者、7900円

試験勉強にてわからないところ

p-h線図の見方がわからない。

日本冷凍空調学会にセミナー/継続学習/e-learningに冷凍サイクルの説明あり。

ここのp-h線図の冷凍サイクルの説明がわかりやすかった。

http://www.jsrae.or.jp/E-learning/saikuru/saikuru.html

(解答例) 実線が実際の冷凍サイクル、破線は理論冷凍サイクル。

第3種冷凍機械責任者、7900円

試験勉強にてわからないところ

p-h線図の見方がわからない。

日本冷凍空調学会にセミナー/継続学習/e-learningに冷凍サイクルの説明あり。

ここのp-h線図の冷凍サイクルの説明がわかりやすかった。

http://www.jsrae.or.jp/E-learning/saikuru/saikuru.html

(例題1) 下記の条件で運転している実際の冷凍サイクルをp-h線図に書込みなさい。

冷媒はR407Cとする。

| 記号 | 場 所 | 圧 力 | 温 度 |

| ① | 圧縮機吸込み口 | 0.30 MPa | 0 ℃ |

| ② | 圧縮機吐出し口 | 2.10 MPa | 100 ℃ |

| ③ | 膨張弁前 | 2.00 MPa | 43 ℃ |

| ④ | 蒸発器入口 | 0.38 MPa | ― |

| ⑤ | 蒸発器出口 | 0.34 MPa | -5 ℃ |

(解答例) 実線が実際の冷凍サイクル、破線は理論冷凍サイクル。

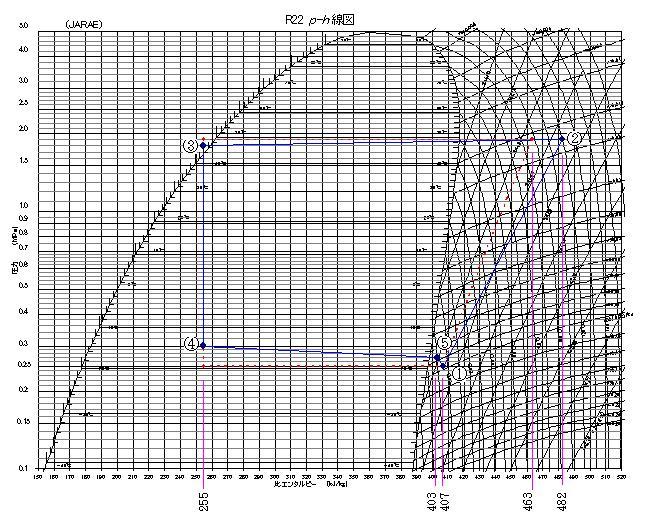

第3種冷凍機械責任者試験 p-h線図 R22

2012/08/19

第3種冷凍機械責任者、7900円

5.計画、8月9月は「初めての第3種冷凍機械責任者試験」の参考書を学習。

10月は「すぐわかる第3種冷凍機械責任者試験」の問題集を学習。

試験勉強にてわからないところ

p-h線図の見方がわからない。

日本冷凍空調学会にセミナー/継続学習/e-learningに冷凍サイクルの説明あり。

ここのp-h線図の冷凍サイクルの説明がわかりやすかった。

http://www.jsrae.or.jp/E-learning/saikuru/saikuru.html

つまり冷凍サイクルを図示すると

p-h線図の逆台形の各頂点を1,2,3,4,とする。

p-h線図と飽和液線との交点をC,E, 飽和蒸気線との交点をA,Bとする。

またp-h線図の線分にある装置を()書きで示すと、(冷凍装置)をCCWで冷媒が流れる。

3--C---(凝縮器)---B------2

| <- /

E /

(膨張弁) ↓ ↑ (圧縮機)

| /

| -> /

4-----(蒸発器)----A--1

わかりにくい用語の説明

(1)比エンタルピーと、エンタルピーの違い

1kgの冷媒(物質)が持っているエンタルピーを比エンタルピーと言います。

比エンタルピーの単位は(kJ/kg)で、エンタルピーの単位は(kJ)です。

比体積(m3/kg)と体積(m3)との関係を思いだせばすぐ解りますね。

比エントロピーも同様です。

分りきったこととして、「比」を取ってしまうことも多いので注意してください。

(2)熱量とエンタルピーの違い

熱量とはある物質から外部へ放出した(または外部から取込んだ)熱エネルギーのことです。

エンタルピーはある物質が持っているエネルギー(熱+圧力Energy)です。

ある物質のエンタルピーが変化すると、その分だけ外部と熱や動力を出し入れします。

(これが熱力学の第1法則です。エネルギー保存の法則とも言います)

例えば、水1kgの温度が1℃下がるのは、4.186kJの熱量で冷却されたからです。

(4.186は水の比熱と言い、単位はkJ/(kg・K)です。昔の単位で1 kcal/kg℃)

(3)状態量とエネルギーの関係

圧力、温度、体積のようにある物質の状態を表すものを状態量と言います。

この他にエンタルピー、エントロピー、内部エネルギーなど色々な状態量があります。

状態変化によって発生するもの、例えば熱量、動力、仕事 等は状態量ではありません。

これらは物質が外部と出し入れするエネルギーです(外部エネルギーとも言います)。

(2)の例で、4.186kJの熱量は外部エネルギーです。

一方、1℃当り4.186kJ/kgだけ比エンタルピー(or内部エネルギー)が高いと言えば、

状態量としての記述です。

(4)エントロピー

熱は高温から低温の物質に流れ、逆には流れません。 (熱力学の第2法則)

(エントロピーは熱力学第2法則から導かれ、ds=dq/Tで示される状態量です。)

エントロピーとは、ある変化が可逆変化とどの程度違うかを示すものです。

可逆変化とは、外部とのエネルギーの出入りが逆転すると元に戻る変化です。

例えば、断熱圧縮のコンプレッサーを冷媒で駆動すると原理的には断熱膨張エンジンになります。

この様なものが可逆変化です。可逆変化ならばエントロピーは変化しません。

なお、断熱変化は必ずしも可逆変化ではありません。

冷凍サイクルでエントロピーを意識するのは圧縮工程です。

理想の圧縮工程では、冷媒とシリンダとの間に熱の出入りの無い断熱圧縮をし、

エントロピー変化もゼロです。だからP-h線図ではエントロピー線に沿ってコンプレッサーを書きます。

(注意) 膨張弁は断熱変化ですが可逆変化ではありません。

物質は高圧から低圧に流れ、逆には流れない からです。・・・これも第2法則の別表現

膨張、蒸発の行程は全て不可逆変化で、エントロピーは増加します。

(例題2) 下記の条件で運転している実際の冷凍サイクルをp-h線図に書込みなさい。

冷媒はR22とする。

(問題2 解答例) 実線が実際の冷凍サイクル、破線は理論冷凍サイクルです。

第3種冷凍機械責任者、7900円

5.計画、8月9月は「初めての第3種冷凍機械責任者試験」の参考書を学習。

10月は「すぐわかる第3種冷凍機械責任者試験」の問題集を学習。

試験勉強にてわからないところ

p-h線図の見方がわからない。

日本冷凍空調学会にセミナー/継続学習/e-learningに冷凍サイクルの説明あり。

ここのp-h線図の冷凍サイクルの説明がわかりやすかった。

http://www.jsrae.or.jp/E-learning/saikuru/saikuru.html

| 2. | p-h線図上に冷凍サイクルを書く方法 |

(問題)

| 次の冷凍サイクルをp-h線図に書き込みなさい。 |

| (解答の手順) |

| (1) 凝縮器の線を引く |

| 飽和蒸気線、飽和液線の30℃目盛りを通る水平線①を引きます。線の長さは後で直します。短かめの方が直すのに楽です。 |

| 30℃の凝縮圧力1.192MPa absを通る水平線でも同じです。 |

| (2) 蒸発器の線を引く |

| 飽和蒸気線、飽和液線の-15℃目盛りを通る水平線②を引きます。 同様に、線の長さは後で直します。 |

| -15℃の蒸発圧力0.296MPa absを 通る水平線でも同じです。 |

| (3) 圧縮機の線を引く |

| 蒸発器の線②と-10℃等温線との交点(点1)は圧縮機吸込ガスの状態を示します。 点1から等エントロピー線と平行に曲線③を引きます。等エントロピー線は曲線です。 |

| (4) 膨張弁の線を引く |

| 膨張弁前は25℃の過冷却液だから、ここでは、飽和液線の25℃(点E)を通る垂直線④を引きます。 線④と線①の交点3は膨張弁前の状態を示します。 |

| 25℃の飽和圧力1.045MPa absから 点Eを求めても同じです。 |

| (5) 図を仕上げる |

| 以上で冷凍サイクルをp-h線図に書き込むことが出来たが、このままでは見にくいので、点1~4より外の余分な線を消して下図の様に仕上げます。 線図より色々な値を読取ることができます。 |

| 冷凍サイクルをうまくp-h線図に書き込めましたか。 この図から比体積(v1)と比エンタルピー(h1、h2、h4)が読み取れます。 |

| (解答) 各点の比体積、比エンタルピ-等は、 | |

| 比体積 | v1=0.08 m3/kg、 |

| 比エンタルピ- | h1=403 kJ/kg、 h2=438 kJ/kg、 h4=230 kJ/kg |

つまり冷凍サイクルを図示すると

p-h線図の逆台形の各頂点を1,2,3,4,とする。

p-h線図と飽和液線との交点をC,E, 飽和蒸気線との交点をA,Bとする。

またp-h線図の線分にある装置を()書きで示すと、(冷凍装置)をCCWで冷媒が流れる。

3--C---(凝縮器)---B------2

| <- /

E /

(膨張弁) ↓ ↑ (圧縮機)

| /

| -> /

4-----(蒸発器)----A--1

わかりにくい用語の説明

(1)比エンタルピーと、エンタルピーの違い

1kgの冷媒(物質)が持っているエンタルピーを比エンタルピーと言います。

比エンタルピーの単位は(kJ/kg)で、エンタルピーの単位は(kJ)です。

比体積(m3/kg)と体積(m3)との関係を思いだせばすぐ解りますね。

比エントロピーも同様です。

分りきったこととして、「比」を取ってしまうことも多いので注意してください。

(2)熱量とエンタルピーの違い

熱量とはある物質から外部へ放出した(または外部から取込んだ)熱エネルギーのことです。

エンタルピーはある物質が持っているエネルギー(熱+圧力Energy)です。

ある物質のエンタルピーが変化すると、その分だけ外部と熱や動力を出し入れします。

(これが熱力学の第1法則です。エネルギー保存の法則とも言います)

例えば、水1kgの温度が1℃下がるのは、4.186kJの熱量で冷却されたからです。

(4.186は水の比熱と言い、単位はkJ/(kg・K)です。昔の単位で1 kcal/kg℃)

(3)状態量とエネルギーの関係

圧力、温度、体積のようにある物質の状態を表すものを状態量と言います。

この他にエンタルピー、エントロピー、内部エネルギーなど色々な状態量があります。

状態変化によって発生するもの、例えば熱量、動力、仕事 等は状態量ではありません。

これらは物質が外部と出し入れするエネルギーです(外部エネルギーとも言います)。

(2)の例で、4.186kJの熱量は外部エネルギーです。

一方、1℃当り4.186kJ/kgだけ比エンタルピー(or内部エネルギー)が高いと言えば、

状態量としての記述です。

(4)エントロピー

熱は高温から低温の物質に流れ、逆には流れません。 (熱力学の第2法則)

(エントロピーは熱力学第2法則から導かれ、ds=dq/Tで示される状態量です。)

エントロピーとは、ある変化が可逆変化とどの程度違うかを示すものです。

可逆変化とは、外部とのエネルギーの出入りが逆転すると元に戻る変化です。

例えば、断熱圧縮のコンプレッサーを冷媒で駆動すると原理的には断熱膨張エンジンになります。

この様なものが可逆変化です。可逆変化ならばエントロピーは変化しません。

なお、断熱変化は必ずしも可逆変化ではありません。

冷凍サイクルでエントロピーを意識するのは圧縮工程です。

理想の圧縮工程では、冷媒とシリンダとの間に熱の出入りの無い断熱圧縮をし、

エントロピー変化もゼロです。だからP-h線図ではエントロピー線に沿ってコンプレッサーを書きます。

(注意) 膨張弁は断熱変化ですが可逆変化ではありません。

物質は高圧から低圧に流れ、逆には流れない からです。・・・これも第2法則の別表現

膨張、蒸発の行程は全て不可逆変化で、エントロピーは増加します。

(例題2) 下記の条件で運転している実際の冷凍サイクルをp-h線図に書込みなさい。

| 記号 | 場 所 | 圧 力 | 温 度 |

| ① | 圧縮機吸込み口 | 0.25 MPa | -4.5 ℃ |

| ② | 圧縮機吐出し口 | 1.90 MPa | 120 ℃ |

| ③ | 膨張弁前 | 1.80 MPa | 44 ℃ |

| ④ | 蒸発器入口 | 0.30 MPa | ― |

| ⑤ | 蒸発器出口 | 0.27 MPa | -10 ℃ |

(問題2 解答例) 実線が実際の冷凍サイクル、破線は理論冷凍サイクルです。

第3種冷凍機械責任者 試験勉強 法令

20120812

第3種冷凍機械責任者 試験勉強 保安管理技術

「初めての第3種冷凍機械責任者試験」日本教育訓練センター

のテキストを自己学習したまとめを記録する。

第2編 法令(90分 択一式 15問 60%以上)

第1章 高圧ガス保安法の目的・定義

第2章 高圧ガスの製造・貯蔵の許可

第3章 第1種製造者・第2種製造者

第4章 設備の定義・冷凍能力

第5章 冷凍設備の基準

第6章 製造方法の技術基準

第7章 危害予防規定

第8章 冷凍保安責任者

第9章 保安検査・定期自主検査

第10章 危険時の措置と帳簿

第11章 容器

第12章 高圧ガスの移動・廃棄

2012年8月12日日曜日

第3種冷凍機械責任者 試験勉強 保安管理技術

20120812

第3種冷凍機械責任者 試験勉強 保安管理技術

「初めての第3種冷凍機械責任者試験」日本教育訓練センター

のテキストを自己学習したまとめを記録する。

第1編 保安管理技術(90分 択一式 15問 60%以上)

第1章 冷凍のしくみ

熱の移動の形態は、熱伝導・熱伝達・熱放射

熱伝導・熱伝達など複合された熱の移動を熱通過という。

熱には、顕熱と潜熱の二つがある。

顕熱と潜熱の和を全熱量という。

冷媒は、蒸発・圧縮・凝縮・膨張の四つの状態変化を繰り返す。

凝縮熱量=冷凍能力+圧縮仕事

p-h線図

理論冷凍サイクル

冷凍能力は蒸発器が吸収する熱流量。[kJ/h]

冷凍効果は Wr=(h1-h4) [kJ/kg]

成績係数COPは冷凍サイクルやヒートポンプサイクルの効率を表す尺度。

(COP)R=Φ0/Pth

(COP)H=Φk/Pth=1+(COP)R

第2章 冷媒と潤滑油

冷媒 アンモニア、フルオロカーボン

各冷媒、潤滑油、ブライン

第3章 圧縮機

圧縮機 容積式、遠心式

多気筒圧縮機では、アンダーで容積制御と始動時の負荷軽減を行う

オイルフォーミングを防止するには、圧縮機停止時の湯温低下を防ぐクランクケースヒーターを用いる。

第4章 凝縮器

第5章 蒸発器

蒸発器は、乾式、満液式、冷媒液強制循環式

乾式蒸発器内の冷媒は、湿り蒸気->乾き飽和蒸気->加熱蒸気と状態変化する。

除霜にはホットガスデフロスト法と散水除霜法の二つが広く使用。

第6章 付属機器

受液器、ドライヤ、フィルタ、液分離器、液ガス熱交換器

液ガス熱交換器の役割、フラッシュガスの発生防止と冷媒ガスの適度の過熱。

第7章 自動制御機器

温度自動膨張弁、蒸発器出口の冷媒の過熱度を一定に保つ。

圧力調整弁は、蒸発・吸入・凝縮圧力調整弁がある。

圧力スイッチには、高圧・低圧圧力スイッチと油圧保護圧力スイッチがある。

第8章 安全装置

高圧遮断装置、安全弁、溶栓、破裂板、圧力逃がし装置

圧縮機用安全弁の最小口径 d1=C1√V1

圧力容器用安全弁の最小口径 d3=C3√D*L

溶栓の口径は安全弁の口径d3の1/2以上でアンモニアには使用できない。

第9章 配管

冷媒配管には、吐出し管、高圧液管、低圧液管、吸込み管の四つがある。

フラッシュガスは、高圧液管の温度上昇や圧力降下が大きいときに発生しやすい。

横走り管むにUトラップがあると、液圧縮(リキッドハンマ)の恐れがある。

第10章 強度

許容引張応力は、引張強さの1/4

接線方向の引張応力 σtは長手方向の引張応力σlの2倍。

鏡板の板厚は、中央部の半径Rが小さいほど、隅の丸み半径rが大きいほど、薄くなる。

第11章 圧力試験

耐圧試験、気密試験、真空試験がある。

耐圧試練は、水や油の液圧で、設計圧力または許容圧力の低い方の1.5倍以上の圧力で行う。

気密試験は、酸素や可燃性、毒ガス以外の空気や不燃性ガスを設計圧力または許容圧力の低い方の圧力以上の圧力で行う。

第12章 運転の状態

第13章 保安管理

第3種冷凍機械責任者 試験勉強 保安管理技術

「初めての第3種冷凍機械責任者試験」日本教育訓練センター

のテキストを自己学習したまとめを記録する。

第1編 保安管理技術(90分 択一式 15問 60%以上)

第1章 冷凍のしくみ

熱の移動の形態は、熱伝導・熱伝達・熱放射

熱伝導・熱伝達など複合された熱の移動を熱通過という。

熱には、顕熱と潜熱の二つがある。

顕熱と潜熱の和を全熱量という。

冷媒は、蒸発・圧縮・凝縮・膨張の四つの状態変化を繰り返す。

凝縮熱量=冷凍能力+圧縮仕事

p-h線図

理論冷凍サイクル

冷凍能力は蒸発器が吸収する熱流量。[kJ/h]

冷凍効果は Wr=(h1-h4) [kJ/kg]

成績係数COPは冷凍サイクルやヒートポンプサイクルの効率を表す尺度。

(COP)R=Φ0/Pth

(COP)H=Φk/Pth=1+(COP)R

第2章 冷媒と潤滑油

冷媒 アンモニア、フルオロカーボン

各冷媒、潤滑油、ブライン

第3章 圧縮機

圧縮機 容積式、遠心式

多気筒圧縮機では、アンダーで容積制御と始動時の負荷軽減を行う

オイルフォーミングを防止するには、圧縮機停止時の湯温低下を防ぐクランクケースヒーターを用いる。

第4章 凝縮器

第5章 蒸発器

蒸発器は、乾式、満液式、冷媒液強制循環式

乾式蒸発器内の冷媒は、湿り蒸気->乾き飽和蒸気->加熱蒸気と状態変化する。

除霜にはホットガスデフロスト法と散水除霜法の二つが広く使用。

第6章 付属機器

受液器、ドライヤ、フィルタ、液分離器、液ガス熱交換器

液ガス熱交換器の役割、フラッシュガスの発生防止と冷媒ガスの適度の過熱。

第7章 自動制御機器

温度自動膨張弁、蒸発器出口の冷媒の過熱度を一定に保つ。

圧力調整弁は、蒸発・吸入・凝縮圧力調整弁がある。

圧力スイッチには、高圧・低圧圧力スイッチと油圧保護圧力スイッチがある。

第8章 安全装置

高圧遮断装置、安全弁、溶栓、破裂板、圧力逃がし装置

圧縮機用安全弁の最小口径 d1=C1√V1

圧力容器用安全弁の最小口径 d3=C3√D*L

溶栓の口径は安全弁の口径d3の1/2以上でアンモニアには使用できない。

第9章 配管

冷媒配管には、吐出し管、高圧液管、低圧液管、吸込み管の四つがある。

フラッシュガスは、高圧液管の温度上昇や圧力降下が大きいときに発生しやすい。

横走り管むにUトラップがあると、液圧縮(リキッドハンマ)の恐れがある。

第10章 強度

許容引張応力は、引張強さの1/4

接線方向の引張応力 σtは長手方向の引張応力σlの2倍。

鏡板の板厚は、中央部の半径Rが小さいほど、隅の丸み半径rが大きいほど、薄くなる。

第11章 圧力試験

耐圧試験、気密試験、真空試験がある。

耐圧試練は、水や油の液圧で、設計圧力または許容圧力の低い方の1.5倍以上の圧力で行う。

気密試験は、酸素や可燃性、毒ガス以外の空気や不燃性ガスを設計圧力または許容圧力の低い方の圧力以上の圧力で行う。

第12章 運転の状態

第13章 保安管理

2012年8月7日火曜日

第3種冷凍機械責任者 試験勉強 p-h線図

2012/08/01

第3種冷凍機械責任者、7900円

5.計画、8月9月は「初めての第3種冷凍機械責任者試験」の参考書を学習。

10月は「すぐわかる第3種冷凍機械責任者試験」の問題集を学習。

試験勉強にてわからないところ

p-h線図の見方がわからない。

webにて以下のサイトにくわしい説明があった。

https://sites.google.com/site/echoland100/phsenzu-menu/ph-yokotate

試験の問題で、圧力が0.1Mpaであったと指定された場合、p-h線図から0.2Mpaの圧力値に対する値を読み取らなければいけません。

日本冷凍空調学会にセミナー/継続学習/e-learningに冷凍サイクルの説明あり。

ここのp-h線図の冷凍サイクルの説明がわかりやすかった。

http://www.jsrae.or.jp/E-learning/saikuru/saikuru.html

第3種冷凍機械責任者、7900円

5.計画、8月9月は「初めての第3種冷凍機械責任者試験」の参考書を学習。

10月は「すぐわかる第3種冷凍機械責任者試験」の問題集を学習。

試験勉強にてわからないところ

p-h線図の見方がわからない。

webにて以下のサイトにくわしい説明があった。

https://sites.google.com/site/echoland100/phsenzu-menu/ph-yokotate

試験の問題で、圧力が0.1Mpaであったと指定された場合、p-h線図から0.2Mpaの圧力値に対する値を読み取らなければいけません。

比エンタルピー(kj/kg)とは冷媒の質量1kgあたりの持っているエネルギーのことです。

冷凍装置内の冷媒の熱計算で必要なのは、状態変化の前後の差である。

つまり、

各機器(圧縮機、凝縮器、膨張弁、蒸発器など)に対する熱の出入り前後の冷媒の比エンタルピーの差と流量が分かれば、熱計算ができる。 状態変化にどれだけエネルギーを必要とするか、どれだけ放出するかということなのです。

冷媒の場合には、0℃の飽和液の値である200(kj/kg)を基準にして、冷媒の熱の変化量を考えるようにしている。(図)

p-h線図上の冷凍サイクル

では、1図の冷凍装置の冷媒の状態変化をp-h線図上に書いてみましょう。 (って、私が圧力や比エンタルピーの値が分かりやすく読めるように適当に書いたので、その辺よろしくね。)

1から2

点1の過熱蒸気は、断熱変化で点2の高圧高温の蒸気になり、 圧力は1.0Mpa abs、比エンタルピーは400kj/kgから460kj/kgへと増加します。

2から3

点2の蒸気は、等圧変化で点3の過冷却液になり、 圧力は1.0Mpa abs、比エンタルピーは460kj/kgから200kj/kgへと減少します。

3から4

点3の蒸気は、等比エンタルピー変化で点4の湿り蒸気になり、 圧力は1.0Mpa absから0.05Mpa absへと低下し、比エンタルピーは200kj/kgのまま変わりません。

4から1

点4の湿り蒸気は、外部から熱を受け入れ蒸発潜熱で気化し等圧変化で点1の過熱蒸気になり、 2図での圧力は0.05Mpa absと一定で、比エンタルピーは200kj/kgから400kj/kgへ増加します。

こんな感じに、 冷凍装置内では1→2→3→4→1と点線のようにグルグルと繰り返しているのです。 このp-h線図上から、各部分の圧力や温度はもちろんのこと冷凍装置の冷凍能力や成績係数など、 装置の性能を読み取ることができます。

日本冷凍空調学会にセミナー/継続学習/e-learningに冷凍サイクルの説明あり。

ここのp-h線図の冷凍サイクルの説明がわかりやすかった。

http://www.jsrae.or.jp/E-learning/saikuru/saikuru.html

2012年8月1日水曜日

第3種冷凍機械責任者試験 受験準備

2012/08/01

高齢者の再就職先として、ビルの管理人、駐車場・駐輪場の管理人などがある。

ビルメンテナンスの仕事につくには、機器管理の資格が有利に働くため。

ビルメンテナンスに必要な資格について調べる。

以下の資格取得を2012年度下期の目標とする。

第3種冷凍機械責任者、7900円

受験資格なし

問題集 第3種冷凍機械責任者試験 模範解答集(電気書院)

高圧ガス保安協会

受験案内、webにて7/8

受験申し込み、インターネット8/22-9/2

試験日、毎年11月第二日曜日、法令、保安管理技術

試験地、各都道府県

発表、翌年1/5日

H24年度講習会 3日間 15,700円を受けて検定に合格すると、国家試験の保安管理技術の学科が免除となる、したがって残る法令の一学科のみ国家試験を受ける必要あり。

大阪

web申し込み 5/1-5/13

講習日 6/20-22 本町大阪府商工会館

:検定日 7/1 (天六)関西大学 天六学舎 60%以上が合格。

合格発表 7/31

テキスト代 SIによる 初級 冷凍受験テキスト(第6次改訂版) 2, 500円

冷凍関係法規集(第55次改訂版) 1,500円

1.次の資格取得目標は、第3種冷凍機械責任者とする。

2.高圧ガス保安協会より第3種冷凍機械責任者試験の受験案内書をダウンロード。

3.参考書は日本教育訓練センターの「初めての第3種冷凍機械責任者試験」2200円を購入。

4.H24年度の講習会はすでに終了していた。ので自己学習で取得を目指す。

5.計画、8月9月は「初めての第3種冷凍機械責任者試験」の参考書を学習。

10月は「すぐわかる第3種冷凍機械責任者試験」の問題集を学習。

問題集(第一種、第二種/国家試験・検定試験、第三種/国家試験)、講習テキスト及び法規集は、(公社)日本冷凍空調学会 TEL:03-5623-3223 に、

http://www.jsrae.or.jp/

問題集(第三種/国家試験・検定試験)は、(公社)東京都高圧ガス保安

協会 TEL:03-3551-9571 にお問い合わせください。

http://www.tokyo-khk.or.jp/

SI による初級冷凍受験テキスト 2,500 円

第三種冷凍機械責任者試験問題と解説 2,500 円

冷凍関係法規集 1,500 円

イラストで学ぶ冷凍空調入門 2,500 円

高齢者の再就職先として、ビルの管理人、駐車場・駐輪場の管理人などがある。

ビルメンテナンスの仕事につくには、機器管理の資格が有利に働くため。

ビルメンテナンスに必要な資格について調べる。

以下の資格取得を2012年度下期の目標とする。

第3種冷凍機械責任者、7900円

受験資格なし

問題集 第3種冷凍機械責任者試験 模範解答集(電気書院)

高圧ガス保安協会

受験案内、webにて7/8

受験申し込み、インターネット8/22-9/2

試験日、毎年11月第二日曜日、法令、保安管理技術

試験地、各都道府県

発表、翌年1/5日

H24年度講習会 3日間 15,700円を受けて検定に合格すると、国家試験の保安管理技術の学科が免除となる、したがって残る法令の一学科のみ国家試験を受ける必要あり。

大阪

web申し込み 5/1-5/13

講習日 6/20-22 本町大阪府商工会館

:検定日 7/1 (天六)関西大学 天六学舎 60%以上が合格。

合格発表 7/31

テキスト代 SIによる 初級 冷凍受験テキスト(第6次改訂版) 2, 500円

冷凍関係法規集(第55次改訂版) 1,500円

1.次の資格取得目標は、第3種冷凍機械責任者とする。

2.高圧ガス保安協会より第3種冷凍機械責任者試験の受験案内書をダウンロード。

3.参考書は日本教育訓練センターの「初めての第3種冷凍機械責任者試験」2200円を購入。

4.H24年度の講習会はすでに終了していた。ので自己学習で取得を目指す。

5.計画、8月9月は「初めての第3種冷凍機械責任者試験」の参考書を学習。

10月は「すぐわかる第3種冷凍機械責任者試験」の問題集を学習。

問題集(第一種、第二種/国家試験・検定試験、第三種/国家試験)、講習テキスト及び法規集は、(公社)日本冷凍空調学会 TEL:03-5623-3223 に、

http://www.jsrae.or.jp/

SIによる初級冷凍受験テキスト

第3種受験用・講習会用テキスト。初歩的な内容をわかりやすく解説。

更に理解を深めるために本文中にも例題を適宜配置して解答を示すとともに、

巻末には各章ごとに近年各種資格検定試験などに出題されたことのある問題及び解答を厳選して掲載。

SI単位

|

3冷用

<A5>

2005年11月発行

第6版 193P

|  | \2,500 | \2,300 |

問題集(第三種/国家試験・検定試験)は、(公社)東京都高圧ガス保安

協会 TEL:03-3551-9571 にお問い合わせください。

http://www.tokyo-khk.or.jp/

過去5年間の国家試験の法令、保安管理技術の問題と解説、更に年2回実施される保安管理技術の検定問題と解説を掲載。

|  |

SI による初級冷凍受験テキスト 2,500 円

第三種冷凍機械責任者試験問題と解説 2,500 円

冷凍関係法規集 1,500 円

イラストで学ぶ冷凍空調入門 2,500 円

登録:

投稿 (Atom)